【M&Aにおけるファンド活用】投資ファンドとは? その目的と支援内容

経営者が会社をさらに成長・発展させたいと考えたとき、M&Aは有効な手段の一つとなります。その中でも、特に投資ファンドへの譲渡という方法をポジティブに、また戦略的に活用してみてはいかがでしょうか?

「M&Aにおけるファンド活用」シリーズでは、会社の譲渡において、投資ファンドをどのように活用すべきかなどについて解説します。

今回は、中小企業のM&Aで活用される投資ファンドとは何か?について解説します。M&Aを検討する際の参考にしてください。

中小M&Aにおける投資ファンドとは?

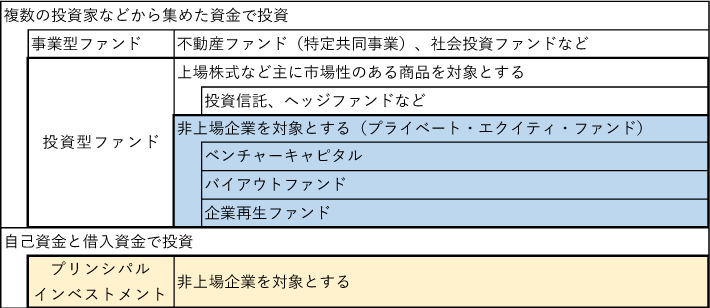

投資ファンドとは、複数の投資家から資金を集め、それを元に投資を行って、得られた利益から投資ファンドの運用コストや手数料を引いた分を投資家に分配する仕組みのことをいいます。

投資ファンドには、共同で企業・団体または個人の事業に投資する「事業型ファンド」と、株式などの金融商品に投資する「投資型ファンド」の2つのタイプがあり、下表のように区分されます。

投資型ファンドは、上場株式など市場性のある商品に投資をするファンドと、非上場企業に投資をするファンドとに分けられ、後者をPE(プライベート・エクイティ)ファンドといいます。中小企業のM&Aにおいて関わってくるファンドは、主にこのPEファンドです。

PEファンドとは?

PEファンドとは、資金を非上場企業に投資し、その企業の経営を支援することで対象企業の価値を向上させたのち、株式公開(IPO)したり売却(イグジット)したりすることで利益を得て、その利益を投資家へ分配する仕組みのことです。

投資に際しては、経営の独立性を一定程度維持させながらも、積極的に関与することで企業価値向上を支援します。

PEファンドを活用し、その支援を受けることにより、次のようなメリットが期待できます。

- 経営の独立性を一定程度維持できる

- 事業戦略の策定、販路やネットワークの構築、経営管理の強化などが加速する

- 後継となる経営人材の招聘および派遣を受けられる

- 将来の株式公開(IPO)やMBO、あるいは企業価値を高めたうえでの二段階目の株式譲渡に繋げられる

PEファンドの投資対象は、広義には非上場企業に関する投資すべてを含みますが、投資先の企業の置かれたステージによって、いくつかのタイプに分けることができます。代表的なものは「ベンチャーキャピタル」「バイアウトファンド」「再生ファンド」になるでしょう。

ベンチャーキャピタルは、企業の創業時または創業後の成長を目指す段階で活用されます。特に企業がIPOを目指す場合には重要な役割を果たすファンドです。ハイリスク・ハイリターンな投資となるため、複数企業へ分散して投資をすることでリスクを分散させ、過半数に満たない割合の株式を保有するのが一般的です。

バイアウトファンドは、企業が事業を展開するなかで、新たな資本を入れてさらなる成長、拡大を図る際に、その支援を求めるため活用されます。通常、成長段階から成熟段階にある企業への投資を行うことが多く、比較的高いリスクをとることなく、安定したリターンを追求します。経営に参画し企業価値の向上を図るため、一般的には株式の過半数以上を保有します。

再生ファンドは、企業が経営不振から生き残り、再生を目指す際に、その支援を求める場合に活用されます。当然リスクの高い投資となり、株式の保有割合はケースバイケースです。

また、PEファンドとは異なりますが、同様に企業に投資する仕組みとしてPI(プリンシパル・インベストメント)があります。PIは自己資金と借入資金を使って投資を行うため、その目的、投資額、期間などにおいてPEファンドよりも裁量権が大きく戦略的に投資できるという特徴があります。経営に参画し企業価値の向上を図るため、高い株式保有割合を持つケースが一般的です。中小M&Aにおいても、PEファンドに比べ長期的、安定的な経営支援が期待できます。

一方で、自己資金を中心に投資を行うことによるリスクの高さや、数年後のIPOやイグジットによる投資回収を前提としていない分、対象企業への企業価値評価は相対的に低くなる傾向にあります。

※以降、特に断りのない限りファンド=PEファンドとして解説します

ファンドによる買収の目的

ファンドによる買収は、事業会社による買収とは目的が異なります。

比較のため、まずは事業会社が買収を実施する場合を確認しておきます。事業会社による買収は、以下のような目的を持って実行されるのが一般的です。

- 競合他社・事業の買収などで売上増加、市場シェア拡大を実現する

- 自社にない技術・ノウハウ・ブランドを獲得し、保有する製品やサービスの開発・拡大を図る

- 他地域の事業基盤や異なる顧客層を有する同業者の買収など、水平統合的に市場開拓を図る

- ビジネスチェーンの川上または川下企業を買収することで、垂直統合的展開による効率化を図る

- 複数企業と広範囲・戦略的に提携するなどして事業の多角化を図る

事業会社は多くの場合、対象企業とのシナジー効果を高め企業として一足飛びに成長すること、もしくは事業の多角化を進め経営リスクを分散することを目的としているといえます。したがって事業会社が行う買収においては、いかにして上記のような目的と合致する企業や事業を取得できるかが重要となります。

一方、ファンドが買収を行う場合、投資した企業の株式や事業の価値を高めた後に、その株式や事業を売却して利益を得、そこからファンドの出資者である投資家に分配することが目的となります。

ファンドの行う経営支援

ファンドは企業価値の向上のために経営支援を行います。

中小企業などのM&Aにおける企業価値の算定には、マルチプル法(EBITDA×類似上場企業マルチプルなど)、年買法(時価純資産+複数年分の利益)、DCF法(正味現在価値法)などが使われます。どの算式においても利益の規模が大きく影響します。

したがって、ファンドは企業価値を向上する施策として、

- 売上拡大

- コスト削減

- 利益拡大

に結びつくような支援を行うことになります。たとえば業務プロセスの改善や非効率なオペレーションの最適化などにおいて、経営陣の意思決定に積極的に関与するハンズオン支援を行います。また、場合によっては外部からの専門家の招聘や、既に投資している他企業群の経営資源も活用されます。

具体的な支援施策の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 設備・資金などを提供し、企業の成長・発展を財務的に支える

- 企業の経営に関与し、経営体制・事業内容の見直しを行う

- 外部から経営者などの人材を招聘し、経営改革を推進する

- すでに投資している企業を含めた事業支援、事業再編などを実施する

上記のような施策を通じて企業価値向上を図ることになりますが、これらは対象となった企業にとっても当然大きなメリットをもたらします。譲渡を検討している企業は、その譲渡先にファンドという選択肢も加えることで、より柔軟に、より自社に合ったM&A戦略を立てことができるでしょう。

文=木下忠夫(経営コンサルタント|株式会社クリエイティブ代表取締役)監修=田邊泰博(公認会計士・中小企業診断士|株式会社わかば経営会計)